Hace falta una reflexión sobre el trabajo, los derechos humanos, el planeta. Mejorar los métodos de aproximación a la realidad. Hay una sociología necesaria. Un lugar de encuentro acerca de métodos de investigación, herramientas conceptuales y resultados de estudios, desde una mirada interdisciplinar. Una ventana para reflexionar realidades no problematizadas. Un espacio de apoyo profesional en métodos, diseño de proyectos de investigación e intervención y asesoría en tratamiento de información.

domingo, 25 de junio de 2023

PROBLEMAS METODOLÓGICOS EN TORNO AL CAPITAL SOCIAL

Se han definido tres tipos de capital social: el bonding, que hace referencia a profundizar las relaciones existentes; bridging, que implica la creación de relaciones más allá del círculo social existente; y linking, que se refiere al establecimiento de relaciones con líderes o funcionarios gubernamentales en relación con el poder y la influencia.

Alejandro González Heras (2023) analiza críticamente la operacionalización que se ha hecho de estos conceptos y sus conclusiones son bastante demoledoras: problemas de validez, los indicadores no se ajustan a lo que tienen que medir. Así, existe un solapamiento entre indicadores de bonding y de bridging, así como una ambigüedad empírica en la elección de todos los indicadores. Todo esto se debe a la falta de un diseño ad hoc para medir el capital social y a la debilidad de los referentes empíricos utilizados, que generan problemas de validez de constructo en el caso de los indicadores de linking.

Nos parece de gran interés la aportación de González Heras, que pone de manifiesto nuevas formas de inhibición metodológica que se están produciendo en actualmente en las ciencias sociales.

BIBLIOGRAFÍA

Cardenal, M.E. (2006) Sociología. Las Palmas de Gran Canaria: Universidad de Las Palmas.

González Heras, A. (2023) Los tipos de capital social bonding, bridging y linking: una revisión de los indicadores cuantitativos utilizados para su operacionalización. En: EMPIRIA. Revista de Metodología de Ciencias Sociales. N.o 58 mayo-agosto

Marx, K. [1849] (1933). Wage-labour and Capital. New York: International Publishers.

Putnam, R (2000) Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community, New York: Simon & Schuster.

jueves, 29 de septiembre de 2022

ZIBECHI (II): ASPECTOS ONTOLÓGICOS Y METODOLÓGICOS

Primero, debe abordar el poder popular desde la mirada de autores y autoras subalternos/as que planten una mirada descolonizadora y despatriarcalizada del poder popular, por lo cual recomienda acercarnos a autores como: Frantz Fanon, Aníbal Quijano, Silvia Rivera, Francesca Gargallo y Rodolfo Kusch, entre otros/as.

Segundo, destaca la necesidad de dar estatuto académico a las palabras de los subalternos desde los pueblos indígenas, negros y mestizos y sectores populares, con miras a dar valor a sus cosmovisiones, especialmente aquellas no occidentales. Razón por la cual anima a acercarnos a la producción de la Escuela Zapatista y al trabajo de Francesca Gargallo que recoge las voces de las comunidades indígenas y le da el estatus de saber ancestral, cotidiano y político.

Tercero, propende por un compromiso ético que vincule la formación del investigador. Por un lado, rompe el distanciamiento entre sujeto-objeto, para transformarlo en un encuentro entre sujetos distintos que dialogan para construir conjuntamente conocimiento. Por otro lado, compromete la relación con el cuerpo: mi comprensión del otro es insuficiente si no asumo, aunque sea de manera temporal, sus vivencias cotidianas, su trabajo; si no siento sobre mi cuerpo la dureza del mismo, su incertidumbre, su desazón, es decir, si no vivencio física y mentalmente su trabajo, su mundo.

En síntesis su propuesta supone: “1) comenzar a pensar siguiendo las producciones teóricas subalternas, en especial latinoamericanas, y darles vigencia; 2) rescatar las palabras de los sectores populares y otorgarles estatuto dentro de la academia occidental; y 3) realizar un trabajo éticamente” (2015:15).

BIBLIOGRAFÍA

Zibechi, Raúl (2015). Entrevista. Es necesario descolonizar y despatriarcalizar el concepto de poder popular. Crítica y Resistencias. Revista de conflictos sociales latinomericanos, Nº 1. Años 2015, págs.. 6-18. Argentina.

viernes, 16 de septiembre de 2022

ANÁLISIS DE REDES: LOS INFLUENCIADORES DE TWITTER EN EL MERCADO NASDAQ

|

| FUENTE: Rojas y Osorio, 2022: 36. Red basada en el Eigenvector |

El crecimiento exponencial de las redes sociales y la certeza que la información arrojada a través de ellas es de especial utilidad en todos los campos (económico, político, social, cultural, etc.), ha abierto un campo de estudio denominado análisis de redes sociales, enfocado al análisis de las relaciones existentes entre las entidades que interactúan en las redes. Es una fuente de múltiples conocimientos, opiniones, estados de ánimo, sentimientos, relaciones de poder y toma de decisiones, que no solo construyen sujetos sino que terminan por definir nuestras formas de vida.

Estos grandes volúmenes de información son capturadas a través de nuevas tecnologías como el big-data, la minería de texto o el procesamiento del lenguaje natural, de tal manera que está siendo utilizada en diversos planos, incluso, el académico.

El peso de las redes sociales para explicar los comportamientos de los sujetos se observa incluso en el ámbito de los mercados de valores como es el NASDAQ (National Association of Securities Dealers Automated Quotation), el segundo mercado de valores y bolsa de valores más importante de USA. En este campo de análisis se centra el estudio de Rojas y Osorio (2022), quienes se apoyaron en diversos estudios que indican que las decisiones de invertir, comprar o vender -comprometiendo importantes capitales- se realiza a través de las redes sociales, más específicamente como resultado de las orientaciones o proyecciones de los influenciadores (influencers).

Los estudios indican el peso de los líderes en la toma de decisiones de los sujetos, quienes de manera colectiva, imitan y desarrollan comportamientos de pastoreo o seguimiento de la manada (Banerjee, 1992, p.797). Este comportamiento se explica en términos de una racionalidad limitada del inversionista, que finalmente termina apostando por seguir a los influencers, desestimando, incluso, su propia información. Según Chang et al. (2000), este comportamiento es inconsistente con la hipótesis de eficiencia de los mercados, que asume que los precios reflejan toda la información en un momento dado, a partir de la cual el inversionista puede hacerse expectativas racionales, basadas en las características fundamentales de los activos negociados.

Rojas y Osorio abordaron el análisis a través de Twitter; alrededor de esta plataforma se ha conformado comunidades de inversores que negocian activos en el mercado bursáltil. A través de su formato de 140 caracteres, los sujetos expresan sus opiniones, dejan sus comentarios; a la par los influenciadores cuentan con una red de seguidores, muchos de ellos fieles, que conforman una comunidad, estructuran la red y acceden a información en tiempo real, independientemente del espacio donde se encuentre ubicado el usuario.

El impacto que pueden tener las opiniones de los líderes o influencers sobre el comportamiento de diferentes individuos es el centro del estudio. Analiza las estructuras de influencia y autoridad, la manera como circulan los flujos de información en las comunidades en línea. Por medio de la herramienta NodeXL, Rojas y Osorio identificaron los usuarios más influyentes en el área de interés y analizaron las conversaciones en torno a temas específicos relacionados con los activos financieros seleccionados, negociados en el mercado NASDAQ.

Este es un ejemplo más de la necesidad de abordar otros campos de análisis, de herramientas metodológicas para comprender los comportamientos de los sujetos y la construcción de relatos, tan determinantes hoy en día en la definición de nuestras vidas como colectivos, como comunidades.

BIBLIOGRAFÍA

Banerjee, A. (1992). A simple model of herd behavior. Quarterly Journal of Economics, CVII(3), pp. 797-817. https://doi.org/10.2307/2118364

Chang, E., Cheng, J. & Khorana, A. (2000). An examination of herd behavior in equity markets. An international perspective. Journal of Banking & Finance, pp.1651-1679. https://doi.org/10.1016/S0378-4266(99)00096-5

Rojas, Joan y Osorio, Carlos (2022). Análisis de Influenciadores en Twitter. Una Exploración en el Ámbito del Mercado NASDAQ. Revista Hispana para el análisis de redes sociales 26, REDES. Vol.33,# 1, (2022), 26-42. http://revistes.uab.es/redes https://doi.org/10.5565/rev/redes.898 .

martes, 15 de febrero de 2022

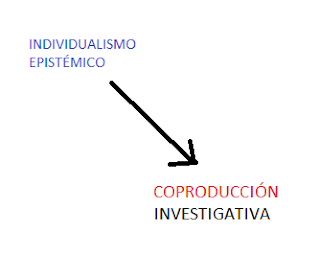

COPRODUCCIÓN INVESTIGATIVA EN BIALAKOWSKY

En entradas anteriores hemos hablado de investigación colaborativa, de la transición del objeto al sujeto, de la posicionalidad del investigador, de técnicas participativas como la foto-voz o el sociograma. La coproducción investigativa surge como respuesta a una crisis del paradigma y plantea cambios que orientan la investigación hacia lo colectivo.

Bialacowsky se refiere a sujetos intelectuales colectivos, cuya fuerza tiene que ver con el grado de empatía que sus locuciones y significados tengan con un prójimo que debe definirse más allá del individuo. Es decir, de manera coproducida. Y considerando el conocimiento como un bien común y un derecho universal.

BIBLIOGRAFÍA

Bialakowsky, Alberto (2021) Sobre la pandemia y la coproducción. En: ALAS Coyunturas | Feb 26, 2021, Asociación Lationoamericana de Sociología.

miércoles, 9 de febrero de 2022

IDEP SALUD, UN BRILLANTE EJEMPLO DE BIG DATA DESDE LAS CIENCIAS SOCIALES

El Instituto de Estudios en Salud (IDEP), dependiente de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) de Argentina, viene realizando desde hace más de una década la notable tarea de intentar constituir “un sujeto colectivo desde un espacio gremial, y que incursione en el campo de debate e intervenciones sobre la Salud”.

Esta institución construyó, tomando la orientación señalada, un portal de datos sobre COVID-19 realizando procesos de monitoreo de información automatizados, utilizando el paquete estadístico R.

Dichos monitores automatizados tienen por objeto consolidar debates grupales, sentidos, reflexiones y decisiones técnico-metodológicas dinamizadas por la expertise sociológica. Información libre, situada y con perspectiva de género capaz de narrar en tiempo real la situación del COVID-19 en Argentin. Poniendo, además, su acento en la compleja realidad epidemiológica nacional, visibilizando otras problemáticas de alta relevancia socio sanitaria tales como el dengue o el sarampión.

Idep Salud es, también, una reflexión desde lo grupal y lo interdisciplinario; con permanente vigilancia epistemológica, para que no confundir el objeto del método; y la prevalencia de los criterios teórico-profesionales para comparar, cruzar y analizar la información, entre otros aspectos destacables.

BIBLIOGRAFÍA

Orden, P. (2020) Sobre el desarrollo de Monitores automatizados de datos para la Sala de Situación de IDEP Salud: una relatoría desde el campo profesional de la sociología. En: Revista Argentina de Sociología Vol. 16 Nº 27, julio-diciembre 2020.

martes, 18 de enero de 2022

BIG DATA, UNA OPORTUNIDAD PARA LAS CIENCIAS SOCIALES

La investigación social está empezando a asumir el tratamiento de big data en sus métodos de investigación. Al mismo tiempo, otras disciplinas como la informática se han acercado también a los problemas de las ciencias sociales.

En ese contexto, Biagio Aragona define un concepto que nos ha resultado de gran interés: postdemografía. Se refiere a que en el big data los conjuntos de datos son cada vez más conjuntos de eventos; por oposición a los datos procedentes de encuestas, que generalmente son datos de individuos (la demografía). Lo que aporta una aproximación más holística y orientada al análisis de datos en forma agregada.

Este cambio abre un importante reto al trabajo de los científicos sociales: la posibilidad de generar conocimiento y teoría a partir de esa creciente información disponible. Evitando confundir el objeto de estudio (y los objetivos de investigación) con los métodos e, incluso, con las herramientas. Entendemos que esa capacidad para desentrañar ese universo complejo, desestructurado y que va más allá de los individuos no está en manos de todo tipo de profesionales.

Por ello, es necesario que nos apropiemos de estas nuevas formas de acercarse a la realidad conscientes de nuestra potencialidad para aprovecharlas. Sin corporativismos, con un sentido multidisciplinar, pero dando a nuestra formación y conocimientos el valor que realmente tienen.

BIBLIOGRAFÍA

Aragona, B. (2022) Tipos de big data y análisis sociológico: usos, críticas y problemas éticos. En: EMPIRIA. Revista de Metodología de Ciencias Sociales. N.o 53 enero-abril, 2022, pp. 15-30.

martes, 26 de octubre de 2021

POSICIONES DISCURSIVAS EN ANÁLISIS DE DISCURSO

Retoma el concepto de polifonía de Bajtin como marco en el

que situar todo ese aparato metodológico. Polifonía es entendida en el sentido de que

cada interlocutor puede movilizar cierta pluralidad de perspectivas. A partir

de ahí, se adentra en las posiciones discursivas y el resto de elementos

metodológicos.

Presenta cuatro niveles de análisis que suelen sucederse en

una investigación cualitativa, ya sea con entrevistas o grupos de discusión:

Un primer nivel, que abarca una primera lectura y segmentación

temática. Determinando unos incipientes puntos de vista (pdv) y construyendo

sintagmas de carácter simple.

Un segundo nivel, que indaga en qué pdv y qué seres discursivos

(sd) son asumidos por los interlocutores en relación con los objetivos de la

investigación. Se incluye la búsqueda de fracciones, que suelen representarse a

través de matrices.

Un tercer nivel, dirigido a una interpretación más

contextualizadora. Que explora en las posiciones sociales, los roles, las

identidades o las clases sociales. Tratando de realizar un primer abordaje del

contexto sociohistórico.

Y, por último, un cuarto nivel, de modelización

técnico-empírica y redescripción interpretativa. Ligando el marco teórico y el

contexto con los hallazgos de la investigación.

Estamos de acuerdo en que el análisis cualitativo también

supone segmentación y codificación del texto en algunas de sus fases. Aunque esta

afirmación se haya negado a veces, es la forma como nosotros y quienes nos

formaron en análisis de discurso trabajamos y hemos trabajado.

La metodología presentada recuerda un poco a la Grounded Theory. Nos parece que es necesario sistematizar en alguna medida los pasos que

se suelen desarrollar, que servirán como guía a multitud de investigadores que se

sienten perdidos o tienden a divagar en análisis cualitativo. Pero creemos que

es preferible evitar que se empiece a construir un corsé excesivamente cerrado

en torno al ASD.

En cualquier caso, recomendamos la lectura del artículo, que

bebe de distintas fuentes a nivel internacional.

BIBLIOGRAFÍA

Bajtín, M. (1988). Problemas de la poética de Dostoievski,

trad. de Tatiana Bubnova. México: Fondo de Cultura Económica. (Breviarios No.

417)

martes, 22 de junio de 2021

CODIFICACIÓN ABIERTA Y CODIFICACIÓN SELECTIVA EN GLASER

Nos ocuparemos de los primeros. Los códigos sustantivos se refieren a la determinación patrones reconocibles en los en el camino hacia la conceptualización y saturación de las categorías que emergen de un área de investigación (Glaser, 1978). Así, el proceso de generación de códigos sustantivos se divide en dos partes: la codificación abierta y la codificación selectiva.

La codificación abierta constituye la segmentación o fractura del texto en partes. Así, surgen las citas como un primer nivel de análisis textual. Éstas se asocian con categorías (o indicadores, en la terminología de Glaser). Y, finalmente, ese proceso de generación de categorías avanza hacia la construcción de una categoría central.

Paralelamente, la codificación selectiva utiliza una lista de categorías que surgen en torno a la categoría central obtenida a través de la codificación abierta, dándole un contexto de propiedades y dimensiones; y, finalmente, generando hipótesis y una nueva teoría.

El software ATLAS.ti se inspira bastante en este modo de ver el análisis cualitativo, si bien recoge también elementos de otras corrientes. Pero dos de las formas de codificación que contempla se apropian de estas ideas: la codificación abierta y la codificación por lista son expresiones de la metodología glaseriana.

BIBLIOGRAFÍA

Estrada-Acuña, R.A., Arzuaga, M.A., Giraldo, M.V. y Cruz, F. (2021) Diferencias en el análisis de datos desde distintas versiones de la Teoría Fundamentada. En: EMPIRIA. Revista de Metodología de Ciencias Sociales. N.o 51 mayo-agosto, 2021, pp. 185-229.

ISSN: 1139-5737, DOI/ empiria.51.2021.30812

Glaser, B. (1978) Theoretical Sensitivity: Advances in the methodology of grounded Theory. Mill Valley, CA: Sociology Press.

lunes, 24 de mayo de 2021

TEXTOS AUTOMATIZADOS DE ANÁLISIS: INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y ETHOS BUROCRÁTICO

Técnicamente se puede hacer con SAS y lo hicimos. Pero nos preguntamos si en todos los casos merece realmente la pena que se autogenere este texto de análisis. ¿No es mejor ir desarrollando y mejorando el marco teórico y las hipótesis de trabajo? Dado que el cliente pertenece al sector público nos hemos acordado de las ideas de Wright Mills sobre el ethos burocrático y nos han recordado a estos dilemas en torno a la IA.

Que un sistema informático pueda generar de manera automatizada tablas y gráficos redunda en un aumento de la productividad y la seguridad estadística del trabajo con datos. Pero llevar la IA a la escritura de textos de análisis es una decisión que merece la pena ser puesta en cuestión.

miércoles, 28 de abril de 2021

CENSO 2021 DE ESPAÑA: ARRIESGADA APUESTA POR EL BIG DATA

lanzó una importante reforma en el Censo de Población y Viviendas de 2011: dejó de ser exhaustivo y empezó a cruzar datos con otras fuentes de información recogida por la citada entidad. Este cambio se realizó para una década en la que se vivió una explosión migratoria en el país; y, ciertamente, no existe la seguridad de si se contó adecuadamente todos los flujos de población.

El Censo de 2021 va aún más allá, pues se compone de registros administrativos, big data procedente de fuentes privadas y una encuesta ad hoc.

Domingo et al. (2021) plantean en su artículo una variedad de ventajas y desventajas, expectativas y realidades en torno al censo que se va a realizar este año. Nos parece muy relevante lo planteado en torno a la escasa planificación de lo que se pretende realizar, la dependencia de una estrategia de reducción de costes, así como las implicaciones de un cambio de modelo que supone el aterrizaje de un paradigma de ciencia de datos en detrimento de un paradigma estadístico. Especialmente, se señala que está por ver si la falta de estructuración de los big data va a permitir realizar un trabajo homogéneo sobre los espacios geográficos y los grupos sociales.

Por nuestra parte, queremos añadir a ese debate otra cuestión. Desde los últimos años, el INE viene externalizando el trabajo de recogida de datos de la mayoría de sus encuestas, aquellas que pretende combinar con la muestra realizada, además de otras fuentes secundarias. Así, diferentes empresas vienen asumiendo la recogida de la información, con unas características condiciones de trabajo para los encuestadores, así como decisiones encaminadas a la rentabilización de dichas operaciones. Y todo ello en desmedro de la homogeneidad necesaria para alcanzar unos determinados niveles de calidad.

Veremos el resultado de estos cambios, si verdaderamente se cumple con las expectativas de los más optimistas, si se convierte en un fracaso o si la inhibición metodológica y la inercia administrativa logran esconder las fallas huyendo hacia adelante.

BIBLIOGRAFÍA

Andreu Domingo i Valls, Xiana Bueno y Rocío Treviño Maruri. 2021. “El nuevo censo de 2021 en España: un debate metodológico, epistemológico y político pendiente”. En: Revista Internacional de Sociología RIS

martes, 30 de marzo de 2021

MULTILINGÜISMO EN INVESTIGACIÓN CUALITATIVA

llamada por Wright Mills como inhibición metodológica no es sólo característica de las técnicas de investigación cuantitativa. En ocasiones, los estudios cualitativos realizan sus diseños ignorando aspectos metodológicos importantes. Uno de ellos es la cuestión de la lengua empleada, por ejemplo, en una entrevista cualitativa.

Manuel Figueroa (2021) realiza una interesantísima reflexión teórica acerca de este tema, que se empezó a problematizar en el mundo anglosajón a partir de los años noventa del siglo pasado. Algunos efectos de utilizar la lengua oficial de un país o una lengua aprobada por la comunidad científica son la culpabilización lingüística o vergüenza de la persona entrevistada por no poder responder en su lengua materna, así como la pérdida de la dimensión sociolingüística del habla, tan importante en una entrevista abierta o semiestructurada.

El autor habla de una postura conformista y de poder de los investigadores que renuncian a la posibilidad de acceder a la lengua materna de los entrevistados, lo que genera también efectos minorizadores en el proceso de comunicación. Conviene recordar la importancia de contar, para estudiar contestos lingüísticos diversos, con profesionales que dominen esas lenguas maternas cuya mediación no podemos eludir.

martes, 23 de marzo de 2021

REDES NEURALES COMO PROCEDIMIENTO DE ANÁLISIS CON DATOS MACRO

información, está ganando auge el uso del procedimiento estadístico de las redes neurales.

El estudio de Díaz et al. (2020) sobre sesgos de género ocultos en datos macro parte de la idea de que si los big data están sesgados, este sesgo se transmite al análisis y al conocimiento generado por éste. Para indagar acerca de estos sesgos, eligen el procedimiento informático de redes neuronales.

Una red neural es un modelo informático automatizado de aprendizaje inspirado en los sistemas nervioso, que se basa en una estructura de vectores. Es capaz de realizar análisis de grandes volúmenes de información: en el caso del estudio de Díaz et al., se tomó una parte importante de la Wikipedia en español.

Uno de los elementos característicos de esta metodología son los encajes neurales. Un encaje es una instancia de una estructura matemática contenida dentro de otra. Uno de los encajes descubiertos en la exploración citada es el siguiente:

Mujer es a reina como hombre es a: [rey, amidala, príncipe, naboo]

Hombre es a rey como mujer es a: [Hija, mujer, esposa]

El encaje da cuenta del machismo que domina el lenguaje y las estructuras de pensamiento, incluso en entidades dedicadas a la difusión del conocimiento como Wikipedia. No cuesta imaginar los efectos sociales generados a partir de este tipo de sesgos en una instancia como la mencionada.

BIBLIOGRAFÍA

Díaz Martínez, Capitolina; Díaz García, Pablo y Navarro Sustaeta, Pablo (2020). «Sesgos de género ocultos en los macrodatos y revelados mediante redes neurales: ¿hombre es a mujer como trabajo es a madre?». Revista Española de Investigaciones Sociológicas, 172: 41-60. (http://dx.doi.org/10.5477/cis/reis.172.41)

lunes, 28 de diciembre de 2020

GÉNERO: PRINCIPIO AUTOCOBAYA COMO MÉTODO

Beatriz Preciado, hoy Paul B. Preciado, empieza a intervenir su cuerpo con testosterona en gel para experimentar el intergénero sin que mediara ningún protocolo oficial de cambio de sexo. Experimentos similares fueron realizados por Freud y Benjamín, quienes realizaron registros sobre sus prácticas de intoxicación voluntaria, con cocaína y hachís respectivamente, como medio de aproximación a un fenómeno estudiado.

Este proceso lo denomina Principio Autocobaya (PA), entendido como un modo de saber y transformación política; como un conjunto de políticas de experimentación corporal y semiótico-técnica. Por ello no basta intervenir el cuerpo con sustancias sino reprogramar el alma, someter su subjetividad a través de ejercicios de reeducación y control del sistema de reacción emocional, a través, por ejemplo, de talleres Drag King. "El que quiera ser sujeto político que empiece a ser rata de su propio laboratorio" (2008: 248), señala Preciado mientras se autoaplica testosterona y escribe Testo Yonqui. Principio o método que fue expulsado de las narrativas dominantes contemporáneas, de los discursos del feminismo y de los movimientos de liberación de minorías sexuales.

Primero, parte de reconocer que el género es una construcción social de carácter binario (femenino/masculino), lo cual supone un ejercicio de violencia simbólica sobre los sujetos al obligarlos a elegir una u otra categoría. Su apuesta es resistir a este proceso de normalización de los cuerpos, tanto físico como subjetivo.

Segundo, considera que los sujetos tienen la potestad de definir su género o, incluso, diluirlo en una serie de posibilidades abiertas que están por descubrir-: “Mi género no pertenece a mi familia ni al Estado ni a la industria farmacéutica. Mi género no pertenece ni siquiera al feminismo, ni a la comunidad lesbiana, ni tampoco a la teoría Queer. Hay que arrancar el género a los macrodiscursos y diluirlo en una buena dosis de psicodelia hedonista micropolítica” (2008: 284).

Tercero, asumir el PA es adentrarse en un campo de resistencia política. Más que la representación, la autoexperimentación intencional supone la capacidad de resistir y rechazar la norma, de crear planos de acción subjetiva.

Cuarto, el PA supone una resistencia a los dispositivos y caminos trazados por los contextos social, científico y jurídico.

Quinto, la dependencia. Mientras escribía Testo Yonqui, Preciado señalaba que una pequeña dependencia no podría llamarse testomanía. El problema, señala: “es la gestión de la propia identidad: hombre, mujer, transexual, trasgénero, etc… es el diablo que se mezcla con la sangre” (2008: 304).

Es indudable que Testo Yonqui abrió todo un campo de discusión tanto entre las narrativas feministas como en las ciencias sociales. Desde éstas cabe preguntarse por los límites del Principio Autocobaya como método de investigación.

¿En qué medida la inmersión como objeto/sujeto de investigación sin ningún tipo de mediación, nos acerca a una mayor comprensión de la realidad? Independientemente de los riesgos que se asume como sujeto, cabe destacar si esta inmersión es limitada en términos metodológicos. El sujeto podrá intervenir su cuerpo para alcanzar el nivel de objeto en su plenitud, pero nos abocamos al problema de la representatividad. Las subjetividades descubiertas no dejan de ser de un sujeto que está situado socialmente, de un cuerpo, incluso, biológico, que posee una historia y una serie de atributos, los cuales pueden ser compartidos por otros grupos sociales. Pero quedarían por fuera de la investigación una serie de cuerpos intervenidos, cuyas opciones sociales se distancian de las de Beatriz y/o Paul B. Preciado en cuanto a sus posibilidades y subjetividades.

No obstante, su permanente capacidad de cuestionar lo normalizado, su resistencia a aceptar todas aquellas categorías sociales construidas relacionadas con los campos del feminismo y la sexualidad, nos lleva a seguir abordando el pensamiento de ella y/o él en próximas entradas, por su capacidad de trasgresión académica, social y política en su rol de hacker trans, capaz de construir categorías sociales como bio-capitalismo farmapornográfico.

BIBLIOGRAFÍA

Preciado, Beatriz, 2008, Testo Yonqui. Editorial Espasa, Calve S.A. España.

lunes, 28 de septiembre de 2020

WAYBACK MACHINE, RECONSTRUYENDO DOCUMENTOS DIGITALES

domingo, 19 de julio de 2020

EN EL BARRIO ESTÁ EL MÉTODO: DEL OBJETO AL SUJETO

|

domingo, 12 de julio de 2020

EL CIS, CONDENADO POR CONTRATO MERCANTIL A UNA ENCUESTADORA

|

| Trabajo de campo digno en encuestas |

Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad. Se encarga de realizar encuestas periódicas, así como de difundir sus resultados. Además de realizar encuestas de la propia institución, realiza también trabajo de campo para otras instituciones públicas, como el Instituto Nacional de Estadística (INE).

lunes, 6 de julio de 2020

CONFLICTOS METODOLÓGICOS EN UNA ZONA ROJA: LA POSICIONALIDAD DEL INVESTIGADOR

|

domingo, 26 de enero de 2020

FOTO-VOZ, TÉCNICA CUALITATIVA PARTICIPATIVA

|

| La fotografía tiene un papel central en esta técnica |

lunes, 25 de noviembre de 2019

¿QUÉ SON EMERGENTES DISCURSIVOS?

domingo, 3 de noviembre de 2019

¿QUÉ ES LA TÉCNICA DE GRUPO NOMINAL (TGN)?

|

| Andre Delbecq |